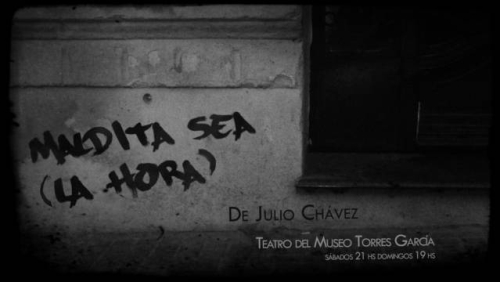

“Maldita sea (la hora)”, el debut de Julio Chávez como director, retrata un juego de sometimientos que opera como espejo social.

Por Hilda Cabrera

Uno de los desafíos de esta pieza de Julio Chávez es radiografiar certeramente el maltrato cotidiano sin que los personajes ejerzan violencia física en continuado. Esto siempre que no se considere como tal el baño con agua fría o el tirón de pelo destinados a la débil mental Sofía, la adolescente a la que sus hermanos se ven obligados a cuidar por mandato de una madre que, por razones que no se especifican, la prefiere a los demás. Sólo que no es ella quien se ocupa de su instrucción ni aseo sino, supuestamente, esos otros hijos que viven a su costa en el sótano de la casa que habita y a quienes la mujer rechaza. Estos jóvenes, dos mujeres y un varón, a los que se suma el marido de una de las hijas, son los que van pautando un maltrato colectivo a través de actitudes y palabras hirientes, algunas dichas con un desparpajo y una ironía que provocan risa.

La escenografía diseñada por Chávez, también director de este montaje, tiene la particularidad de distanciar al espectador y convertirlo al mismo tiempo en voyeur. Quizá porque la historia familiar que retrata descubre comportamientos reconocibles en la sociedad argentina. Los personajes no cumplen una función periférica, puesto que cada uno es, por su desidia o indiferencia, elemento esencial en el oscuro desenlace. Este se insinúa veladamente en pasajes que responden a perspicaces observaciones del autor.

Ninguno de estos jóvenes está evidentemente en condiciones de resolver la situación de sometimiento y encierro que acatan a sabiendas. Ninguno se atreve a abandonar ese precario sótano y arreglárselas según sus capacidades. Se lastiman como animales puestos a destrozarse en una jaula, sólo que su arma es la palabra. Permanecen indolentes a la espera del té de las cinco, especialmente el de los días en que uno de ellos debe trasladar a Sofía –aseada y adiestrada para decir la menor cantidad de disparates– desde el sótano de la casa a la sala, donde se encuentra la madre junto a su asistente Antonia y la tía Adela, una visita. La única que parece tomarse la tarea en serio es Dolores, la mayor casada que sufre una malformación de cadera: “Tengo que estar todo el día cuidando que hagan lo que tienen que hacer… no me puedo distraer un solo segundo… y no me parece justo… somos cuatro los que tenemos que hacer las cosas bien para poder seguir en esta casa”.

La abundancia de conflictos que asoman y son inmediatamente abortados por el planteo de una nueva acción dramática convierte a uno y otro personaje en figura central e intermitente de una historia que no es lineal, y avanza sin pausa hacia un final abrupto. Componiendo a individuos que se provocan y rechazan y hasta parecen vivir en libertad condicional, los intérpretes se ajustan creativamente a sus roles, sobre todo las actrices, que tornan creíble el forzado equilibrio emocional de Dolores y las torpezas de la niña Sofía. En cuanto a la “debilidad mental”, ésta no parece aquí expresión simbólica de un entorno enfermo, aun cuando esa erosión de la identidad sea en esta historia eje y desencadenante. El nudo argumental de esta breve pieza que marca el debut como autor del premiado Julio Chávez es de todas formas el maltrato, aquí asociado a la irrupción de conductas que tienden al canibalismo social, a intransigencias de raíz sádica que suelen brotar en ámbitos dominados por la mediocridad.

Viernes, 5 de septiembre de 2003

Página/12