No conforme con ser catalogado como el mejor actor de su generación, Julio Chávez enfrenta un nuevo desafío y se le anima al protagónico del musical Sweeney Todd. ¿Por qué? Ni él lo sabe.

Uno siempre termina yendo a todos lados con sus circunstancias. No hay plan de evasión que pueda evitarlo, pero ¿por qué no intentarlo esta tarde? Entonces, frente a la cháchara destituyente del taxista, a respirar hondo, un dos tres, la mente en blanco. “¡Pero lo que hace este tipo no se animó a hacerlo ni Perón!”, grita el hombre al volante y hace imposible ir hacia la nada. Uf. ¿Cómo despojarse del día vivido para ahora, viernes y a minutos de las siete de la tarde, encarar a Chávez, Julio, con mirada virgen? Es decir, sin los despojos de una semana larga, sin los ecos de esa voz que hace minutos nomás taladraba el tímpano izquierdo. “El Barolo… Llegamos, jefe. ¿No tiene más chico? Milagro, en Congreso no cortan la calle ni los trolos ni los piqueteros”: ay, cuán largos son quince minutos en el emporio del lugar común. Abajo, al subsuelo…

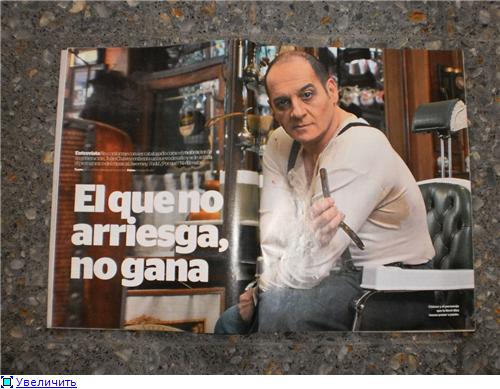

“Los gestos deben ser muy amplios. Se tienen que ver de lejos, porque en el Maipo van a estar en el primer piso”, está diciendo Ricky Pashkus en el ensayo, mientras repasan la escena de la venta de un tónico capilar. “A ver, decilo estilo ese canal que es un reality de venta de cosas”, busca las palabras el director. “Sprayette”, le sopla el actor Fernando Dente. Estamos en las catacumbas del Palacio Barolo, quién sabe en qué círculo de este Averno dantesco trasplantado en Buenos Aires bajo la forma de un edificio. Las entrañas de un sitio que parece haber sido hecho para preparar un musical que se ceba en la desmesura: Sweeney Todd, o la historia de un barbero asesino. Pashkus mira con ojo atento cómo afila la navaja Chávez, cómo el actor que hace de vendedor frasea un verso que debe mutar en tango: “¡¡¡Ahora, Alberto Castillo!!!”, pide. Sale con fritas y aplausos; chau y hasta el lunes. Pashkus no es el único detallista; Chávez está contando que toma lecciones de un barbero de esos que ya no existen: “Miguel Barnes, un personaje glorioso, tiene una peluquería que es un viaje a otro lugar y me enseña a agarrar la navaja como se debe”, dice, y ceba un mate con peperina u otro yuyo abyecto. Hay días en que mejor no levantarse, pero hoy tocaba entrevistar…

Venía pensando en la suerte del actor, que se despoja de su ego y al entrar en otro puede olvidarse por un rato de la vida real…

Entrar en otro, no. Al actuar se entra en otra máscara, pero el ser del actor es su ser.

¿Pero no hay siquiera una suspensión temporaria de lo que te agobia fuera del escenario?

Te pasa lo que le pasa al repositor del supermercado al que se le está muriendo la madre, pero cuando se vuelve a enganchar con el laburo se olvida.

Pensaba que el compromiso del actor es distinto: no es un burócrata ni repite tareas mecánicas.

Lo que pasa es que con algo involuntario y “natural” con lo que todos nos movemos –el yo–, el actor hace conciencia de qué carajo es y construye otro yo. Pero lo construye con una materia prima afín a cualquier humano. Todos pueden construir ese otro yo y entrar en la ficción de ser otra persona.

Pero insisto: el repositor tiene intersticios en los que se le va colando su vida. El actor parece tener menos de esos huecos.

¿Y si yo te digo que mientras estoy en un momento importante de una buena función a mí se me cruza por la cabeza lo que voy a comer a la noche?

No te creo.

¿Por qué no? Yo no soy de la idea de mitificar nada. Una de las características humanas es la capacidad de tener muchos niveles de atención. ¿Por qué deberíamos perder esa capacidad al estar en el escenario?

Tal vez porque el teatro demanda entrega absoluta, que toda la libido vaya hacia el personaje…

Pero si hablamos de libido, vos podés estar haciendo el amor y escuchar que al lado entró alguien… Tenemos una especie de gusto muy particular sobre la palabra “verdad”; hay mucha mitología acerca de la verdad y la mentira. Hemos recibido una enseñanza de las bondades de la atención como si fueran algo místico, moral. Está esa idea de que es perjudicial que un pensamiento extraño aparezca si uno hace algo, pero no creo que sea tan así.

Si te desconcentrás en escena, ¿no sentís que fallás, que no te brindás como el público merece?

No. Por el contrario, yo creo que hay algo de lo humano que está más puesto en escena si te desconcentrás un poco. Esa mística del “no escuché nada, ¿dónde estoy?” yo no la creo… Es cierto que hay intérpretes que organizan su metodología así y les sirve, pero son diferentes maneras de abordar una escena: el tema es si lo hacés bien o mal. “No hay teatro serio y teatro liviano; hay teatro vivo o muerto”, decía con razón Peter

Brook. Si funciona, ya está…

¿Sentís que naturalizaste tanto el uso de tus herramientas de actor que ya no sentís si las usás? ¿O percibís en vos algo de artificio, de repetir técnicas probadas?

La repetición es parte de un arte. Cuando la repetición es sólo algo que ponés en movimiento sin ningún tipo de conciencia, como una manera de desinterés por el trabajo, puede llegar a traerte inconvenientes.

Hay actores que repiten exactamente lo mismo todas las funciones y vos sabés que están pensando en cuánto van a cobrar a fin de mes por la cantidad de espectadores que ven. Y paralelamente debés advertir que sigue siendo eficaz; y ahí tu moral no tiene nada que hacer. No puedo liquidar a ese ser porque no obra según lo que yo creo que debería ser. Tengo mis creencias, pero ya no soy tan dogmático.

Yendo del taller al teatro

El hombre que a los 54 años ya no abraza dogma alguno es buen pintor, mejor astrólogo, un tipo solitario, gran compañero. Melancólico y con la ironía en la punta de los labios –“Cáncer con ascendente en Leo, obvio”–, es un maestro de actores único. No lo dice él, claro, porque además es tímido.

Empezaste de docente muy de joven, a los 23. ¿No te faltaba recorrido para ser maestro?

Lo que pasa es que como yo tuve mucha pasión por ser alumno –y la sigo teniendo–, de esa pasión a la de intentar colaborar con la formación del otro no hay tanta distancia. Obviamente era muy joven, pero de entrada me gustó el rol de entrenador. Podía poner en voz alta lo que había aprendido en voz baja. Y al decirlo en voz alta, se me aclaraba más a mí. Me fui haciendo maestro de mí mismo, y aprendí que con los alumnos uno tira semillas, y la que prende, prende… Hay que esperar, porque una cosa es la fachada del que escucha y otra su alma. ¿Cómo es la cara del que aprende? Yo hago mi trabajo y después espero.

Debe ser más grato el trabajo con alumnos que estar sobre el escenario, me imagino.

No para mí, porque las dos cosas se me complementan. Estoy trabajando y se me vienen a la mente las cosas que hablamos en el estudio, y cuando vuelvo a clase tengo cosas para comentar de lo que vi o viví. Muchas veces estoy haciendo una escena y pienso que voy a comentársela a los actores… Me gusta esa dialéctica que se arma entre esos dos espacios, porque para mí el único valor que tiene un taller es el de pensar en el partido que vas a jugar. El taller es extraordinario, pero también puede ser un lugar de intoxicación si uno no sale. Hay personas que gozan allí y no quieren salir para sufrir los avatares de la profesión, pero no es mi caso.

En el taller y en escena te “arropa” la gente. ¿No será que esos son tus espacios sociales, y por eso podés vivir más encerrado?

Es así, absolutamente. Me dicen: “Che, sos cerrado”… ¿Soy cerrado? No. Me expongo, todos los días me pongo en contacto con el otro, ¡qué cerrado! Sí, no me vas a ver un sábado en medio del quilombo… Yo sé estar solo; alguna que otra fobia tendré, pero, la verdad, ¿es tan normal que vivamos en sociedad? Está esa obligación de que en una mesa de veinte todos estén de acuerdo, que hable uno y diecinueve asientan en silencio. ¿Eso es normal?

Son formas de urbanidad que hemos aprendido para sobrevivir amontonados, supongo.

Sí, claro, yo no las critico ni mucho menos, pero…

(“¡Esto es de Sweeney, qué maravilla!”, dice al ver el afiche de la película de 1936 que está plegado y asoma bajo el grabador: una forma sutil de encaminar la charla hacia donde debería haber ido hace rato…)

“El personaje de Tim Burton está basado en la versión teatral de Sweeney, lo que modifica mucho –está diciendo ahora–. De hecho, este Sweeney Todd, el de Tod Slaughter, es un psicópata y el de la versión teatral, no. ¿Si lamento que no sea un psicópata? No, porque ya lo articulé de esta manera.”

¿Y cuánto tardás en construir un personaje así?

Uno no llega nunca a terminar un personaje… El día del estreno no llega a mostrar una parte iluminada de aquello que un día fue un presentimiento. Qué fue lo que se iluminó es una cuestión azarosa que tiene que ver con el director, el elenco, con vos, con tantas cosas… Uno intenta articular un presentimiento, y después, el día del estreno, es lo que hay.

Pensaba en la esquizofrenia de pasar de un unipersonal como Yo soy mi propia mujer a un musical así, con tanto elenco.

Yo estoy muy impresionado porque es la primera vez que hago una comedia musical. Nunca lo imaginé y nunca lo hubiese soñado, aunque a la hora de hacer teatro soy como con la comida: salvo las berenjenas, me gusta todo. No tengo gustos por géneros; si tengo prejuicios, me ocupo mucho de estar atento y dominarlos.

Tal vez todo se reduzca a una búsqueda de la incomodidad, de enfrentar el riesgo al no repetir lo que ya sabés hacer bien.

Eso ya es otra cuestión. Cuando termine de hacer Sweeney Todd entenderé por qué se me ocurrió hacerlo. Hoy estoy en un momento muy particular del proceso, pero a veces me digo: “¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que me metí en esto?”. Y la verdad es que no lo sé…

De pronto, regresamos al abismo de los por qué, al lado filosófico de los tomates, diría Marechal… A cuento de nada, ahora se habla de cómo zafar de situaciones incómodas que nos tienen de protagonistas: mirando la escena desde afuera, escuchando lo increíble. “A mí eso de nosotros, los humanos, me maravilla. Oís a dos chicas y dicen: ‘Boluda, yo me veía en esa situación y me decía Boluda, ¿qué hacés acá?’”

Lo malo de ser conocido es perder el anonimato necesario para captar la lengua popular, ¿no?

No es para tanto, y por suerte he decidido que lo mejor es no ocultarme: entro a un restaurante, cuatro me reconocen, me saludan, saludo y se terminó. Igual, cuando yo no era actor, tantas veces hubiese deseado que Dios me transformara en una cucaracha o un mosquito… “¡Quiero mirar!”, me decía. Una vez había dos analistas de los ’70 hablando. El decía: “Porque la piba me quería psicopatear, y yo con la culpa…”. Y la otra: “Totalmente, por supuesto”. ¿Qué estaban diciendo estas personas? Si hay algo que voy a extrañar cuando me muera, si es que se extraña, es eso, la capacidad de mirar y oír… No voy a extrañar el mar; voy a extrañar la naturaleza humana, esos textos dichos de a dos.

Es que la pareja es un engendro humano único, aunque muchas veces termine en un espanto…

… o en la gloria. Yo de verdad he visto parejas que han experimentado millones de facetas del amor juntos, gente que inclusive te puede hablar del hastío. Es como el oficio de actor: primero está el encuentro con el arte, y te enamorás; después, viene el tiempo del trabajo; y después, vuelve el amor. Al principio es El Amor y al final es un amor susurrado. Un amor que ya sabe que aun la excitación puede bajar…

No te imagino en medio de una pelea de pareja diciendo: “Bue, esto es parte del aprendizaje”…

Podés pelearte, decir que ya no das más, podés pensarlo, pero después comprendés que aun las peleas son parte de esta posibilidad de tener una experiencia que se llama el amor.

Hablando del amor, ¿en qué etapa de amor por el teatro estás?

A ver, lo de ahora no es un espasmo amoroso… Hago Sweeney Todd porque es una hermosa comedia y tiene una música gloriosa, además de un cuentito hermoso sobre un justiciero perdedor, de medio pelo. Pero estoy muy ansioso, muy nervioso, intentando resolver problemas. Y muy intrigado, sobre todo porque pronto voy a entender para qué carajo me metí en esto.

Y más a esta altura de la vida…

No… Si Próspero aprende algo a los noventa años, si Lear aprende algo al final de su vida, si Borges escribe que un tipo modificó toda su vida en la ráfaga de segundo entre que entró un balazo a su cabeza y llegó a destino, yo ya no estoy en condiciones de decir “a esta altura de la vida”. Hay frases que van entrando en tu cabeza y de golpe te hacen descarrilar sin entender por qué.

https://www.clarin.com